■日光(スズキ V-strom250)

■足尾(スズキ V-strom250)

■両毛線沿い(ヤマハXSR700)

■湯西川と那須(スズキGSX-S750)

■那須塩原でお笑いトリップ(ヤマハMT-09)

■渡良瀬遊水地&飛び地を巡る(スズキGSR250)

■佐野・唐沢山(スズキGSR250)

■足利・渡良瀬橋(スズキGSR250)

■大谷(ドゥカティ696+)

■栃木市(ドゥカティ749R)

■日光(スズキ V-strom250)

日本屈指の観光エリアは、日本有数のツーリングスポット

年間、1200万人もの観光客が訪れる世界遺産「日光」。

東北自動車道路から、日光宇都宮道路に入り、終点の清滝ICを降りて国道120号線を少し戻ると、東照宮ほか日光の寺社にすぐアクセスできるのが嬉しい。

ちなみに、混んでいる東照宮付近をパスしたい場合は、清滝ICを降りて、国道120号線を左に進めば、日本三名瀑の華厳の滝や中禅寺湖へと至る、いろは坂(無料)に入れる。

|

|

おなじみの東照宮。今やインバウンドで数多くの外国人観光客の方々が来訪している。拝観料が1300円とかなり値は張るものの、東照宮の豪華さは必見。中では無料でお祓いも行ってもらえる(詳細は東照宮まで)。

土日祝日は渋滞必至だが、バイクなら周囲の駐車場に止めやすい。世界遺産の二社一寺は隣接しているので回りやすい。

二荒山神社の建造物であり、日本三大奇橋の神橋は趣がある。

さて、ここから国道120号線を西に向って走っていくと、やがて一方通行の峠道へと入る。第二いろは坂だ。二車線の上り道で樹々に挟まれて眺望は無いが、とても快適に走れる中定速のワインディング。たまに猿が道を横断したりするので、ここはゆっくり景色を楽しみながら走りたい。ちなみに、カーブ毎に、いろはにほへと…の文字の看板があり、上りと下りのいろは坂両方で、いろは歌が全て楽しめるようになっている。

さて、第二いろは坂も終盤を迎え、最後のカーブを迎えるところに「明智平」がある。その雄大な眺望を見るには、有料のロープウェイ(往復730円)に乗る必要があるが3分ほどで、中禅寺湖と華厳の滝、男体山の絶景が眺められるので快天時はお勧めだ。

ただし、駐車場には猿が出没し、食べ物などを奪っていくので、ここでの飲食は厳禁。バックなども取られないようにシートやタンクなどに物は置いて置いていかないよう。引っ掛かれるとけがをします。

第二いろは坂を上り切り突き当たったところを左に行くとすぐに中禅寺湖畔に着きます。ちなみに、突き当りを右に曲がるとすぐに華厳の滝の観瀑台へと向かうエレベーター乗り場があります。

中禅寺湖の見るポイントは、男体山バックであれば、この湖畔沿いに半月山へ向かう道に入ってすぐのあたり(立木観音)か、少し走りますが、半月山がお勧めです。特に紅葉時は、駐車場から少し歩きますが、半月山展望台からは赤く染まった紅葉に囲まれた中禅寺湖の景観が望めます。

中禅寺湖と男体山の間を抜けていく国道122号線沿いにも中禅寺湖の景観スポットは各所ありますが、奥の方にある菖蒲が浜もお勧めです。

菖蒲が浜で国道120号線が中禅寺湖から離れてしばらくすると竜頭の滝があります。だらだらと長く流れる滝で滝沿いに遊歩道もありますが、バイクを降りてぷらぷらするのももったいないので、国道が滝と交わる橋から眺めるのがお勧めです。

日光には、その他にも(駐車場から少し歩きますが)、寂光の滝や、裏見の滝、霧降の滝など、多くの滝がありますので、時間とお好みに応じて観光するのまありかと存じます。

そして、そのまま進むと戦場ヶ原に。

昔々、下野国の二荒神が化けた大蛇と、上野国の赤城神が化けた大ムカデが戦った戦場跡とされる場所で(伝説では大蛇が勝ったらしい)、広大な湿原が広がっている。

通りすがら見ることができるが、じっくりゆっくりと見たいという方は、戦場ヶ原内の国道沿いにある赤沼駐車場にバイクを止めて、国道を渡ってすぐのところに展望台がある。ちなみに、この赤沼駐車場からは男体山の雄姿も間近に見ることができる。

戦場ヶ原を過ぎてしばらく走ると湯ノ湖がある。その入口には湯ノ湖の水が大きな流れを持って落ちる大きな、湯滝がある。駐車場代が200円(バイク)かかるが、駐車場からすぐのところで壮大な滝の全貌が眺められるので、是非、立ち寄ってみたい。

ただ、以前あった滝の近くにあった売店がコンビニに変わっていて、少し風情が失われてはいますが…

そのまま、国道120号線を進み山を登っていくと、金精峠を超えて、菅沼・丸沼経由で沼田市の方に抜けますが、今回は湯ノ湖から戻り、そのまままた戦場ヶ原を抜け、華厳の滝のエレベーター乗り場に来ました。駐車料金100円(バイク)と、観瀑台までのエレベーター代が550円かかりますが、ここも是非とも立ち寄りたいスポットです。

日本三名瀑の華厳の滝が間近で見れます。水量が多いときは、飛沫がかなり飛んでくるくらいの距離です。

そこから国道を戻っていくと、今度は下りの第一いろは坂に入ります。

二車線の上りに比べて、下りは一車線でヘアピンだらけなので、スポーツ走行は出来づらいですし、車が渋滞しがちなので、ここものんびり、ヘアピンのライン取りなどを楽しみながら下山していく方がいいと思います。

そして、また、日光市内に戻り、日光駅を過ぎたあたりから松並木が始まります。

かなり、ずっと松並木が続いているので、どこかで見計らって、国道と平行して走っている日光宇都宮道路に入って、帰路につかれた方がいいと思います。

なお、松並木は交通量が多く路側帯の狭いので、止めて写真を撮られる場合は広くなっている場所で撮られることをお勧めいたします。

(C)Google

■足尾(スズキ V-strom250)

日本屈指のワンダーエリア

銅山の廃坑。鉱毒事件などで、ネガティブなイメージのある栃木県の足尾銅山。

しかし、今や植林事業や環境学習なども進んでおり、多くの近代産業の遺構とあわせて、ワンダー的な場所でもあり、バイクツーリングスポットとしても、独特な雰囲気を味わえる場所でもある。

群馬県側から日光へと入る酷道122号線沿いにエリアがあることから、立ち寄りポイントとしてもお勧めの場所である。

まず、足尾駅から、当時、採掘された銅を洗練していた本山精錬所に向う。

1610年に開山し、最盛期には日本の40%もの銅を産出していた足尾銅山。精錬所へと向かう道の途中にも、隆盛当時の遺構が点在している。

通洞変電所。当時の様相のままで、現在も変電所として使用されている。

通洞駅の手前にある廃墟っぽい大型施設。残念ながら関係者以外立ち入り禁止です。

|

|

隆盛時に、足尾銅山を運営していた古河鉱業が来賓者のために作った迎賓館の「掛水倶楽部」。

そこから、わたらせ渓谷鐡道沿いに進み、最終駅の間瀬駅を超えます。

途中、足尾線の線路跡や、

|

|

抗夫たちやその家族が住んでいた社宅跡(上ノ平社宅跡)などがあります。

生活の営みがある場所でも、町中で鹿が現れることも多々あるようです(足尾町上の平地区)。

再び、松木渓谷に向けて進んでいくと、

水力発電所跡、

そして、本山精錬所(国指定史跡)が川越しに見えます。

今や足尾銅山跡のシンボルともなりつつある、本山試練所の煙突。

そのまま川沿いに進むと、松木渓谷の入口に到着します。

ただし、残念ながらバイクで入れるのはここまでで、この先は車両進入禁止のため、精錬所から出た有毒ガスで樹々が枯れて、日本のグランドキャニオンと称される松木渓谷まではここから歩いて行かなくてはなりません。ただし、現在、植林もかなり進み、岩山にも緑が戻ってきていて、奇しくもグランドキャニオンというような荒涼感のある殺伐とした光景はかなりなくなっているようです。

再び来た道を戻り、本山精錬所へと向かう道を曲がります。

|

|

道沿いに国重文の古河橋がありました。

ここから、狭い山道’(舗装路)を走り、舟石峠駐車場経由で銀山平方面に。道中にも本山鉱山神社や鉱山の遺構が点在しているようです。

銀山平側に抜けたあと、庚申川沿いの県道293号線を南下。この道中にも多くの遺構があり、

小滝坑口(入れません)や、

その小滝坑口へと続く廃鉄橋。

|

|

当時の坑夫たちが使った坑夫浴場の跡などがあります。

再び、足尾の町中に戻り、昔、木造3階建ての一丸旅館があったという場所に来ました。残念ながら、家屋は1999年に火事で焼失してしまいましたが、隆盛当時の写真が同旅館のあった場所に掲げられていました。

銅山が隆盛を誇った当時は、このような繁盛ぶり(芸者さんたち?)だったようです。

そして、今や観光地として運営されている「足尾銅山観光」に立ち寄ってみました。

入場料(820円)を払って入場。早速、トロッコ乗り場で人形が出迎えてくれます。

ここからトロッコ電車に乗って、ゴトゴトと当時実際に使われていた坑内へと入ります。

ちょっと、ワクワクドキドキしますが、坑内に入ると意外と早く終点になります。

ここからは歩いて坑内を散策します。当時の模様を、リアルな人形たちが再現しており、少々ユーモラスな感じで紹介しれくれてますが、坑内は肌寒く薄暗いので、小さな子だと怖くてトラウマになってしまうかもしれませんので要注意を。

|

|

歩きながら、江戸時代から昭和に至るまでの採掘方法の変化や進歩を、順序だって見ることができます。

|

|

|

坑内からでると、さく岩機体験コーナーがあり、

そして、資料館へと続き、江戸時代の銅貨の制作様相や各文献などを見ることが出来ます。

そして、最後のお土産コーナーでは、銅関連の品物をはじめ、バイクでも持って帰れるような手ごろなものが多くあるので、お土産品を買って帰られてはいかがでしょうか。

■両毛線沿い(ヤマハXSR700)

戦災を逃れて歴史的史跡が残る、日光例幣使街道を走る

栃木県小山市と群馬県前橋市とを繋ぐ、JR両毛線。沿線には歴史ある町が多くあり、各町の各々の歴史からそれぞれ特徴的な風情を醸し出している。そんな両毛線沿線の町を訪ねるツーリングを行ってみた。

今回は、小山から前橋へと向かうルートで走ったが、まず、小山に行く前に渡良瀬遊水地の「生井桜堤」に寄って見た。

栃木県、埼玉県、群馬県、茨城県と4県にまたがる広大な遊水地の渡良瀬遊水地。いろいろな見どころがあるが、この「生井桜堤」は関東の富士見百景にも選ばれた場所で、春には花見や野焼きも楽しめる。また、画像のように気球が飛んでいることもある。

また、その近くに、全国でも珍しい、平野部の「三県境」がある。普通、三つもの県境ともなると、山中や川という場合が多いが、この、「栃木県、埼玉県、群馬県」の県境は、渡良瀬遊水地の近くの場所にポツンとある。

当初、自治体が「三県境」として盛り上げようとしたらしいが、いまいちだったらしく、今はひっそり看板が立っているだけで、その侘び感がまたいい。

さて、いよいよ小山市に。宇都宮市に次いで栃木県で2番目に多い人口の町であり、小山城の城下町であり、関ヶ原の戦いの際に徳川家康がここで評定を行い関ヶ原へと向かった「小山評定」の地としても有名なところである。

※小山城の脇、石垣のある堀の道で。

そんな小山市で立ち寄ってみたかった場所が、元小山遊園地のメリーゴーラウンドがあるという「おやまゆうえんハーヴェストウォーク」。栃木県屈指の遊園地だったが2005年に閉園した「小山遊園地」。今はその跡はショッピングモールになっているが、その中に、小山遊園地で稼働していたメリーゴーラウンドがモニュメントとして残っている。

当時、多くの子供たちが乗って笑顔で手を振っていたんだろうな…。なんて思うと、少しもの悲しさも感じてしまう。

そして、実は小山にはあの紫式部のお墓があるという。紫式部といえば、平安時代に京の都で枕草子を書いた女性作家。その紫式部のお墓がなんで京から遠い小山市にあるのかと…

それは小山市はずれの「天平の丘公園」というそれらしい場所にあるのですが、要は紫式部のお墓ですが、枕草子を書いたあおの紫式部とは違う方のお墓らしい。でも。近くに古墳があったりして、ぷらっとバイクで寄ってもいい感じの場所です。

近くに古墳もあります。

そこから両毛線と平行する県道31号線を走ってると、こんな風景も見られました。

そして、蔵の町「栃木市」に。

町中には蔵造りの家屋が立ち並び、観光地にもなっている。お勧めは、上の写真を撮った巴波川橋からの風景。川を渡る舟と蔵をバイクと絡めて撮影することができる。

町中では、風情がある場所がところどころにあり、ぷらぷらと走り回ってみるのも楽しい。

|

|

ちなみに同市にあるスタバは古民家風でした。

そして、そのまま北部の大平山に。麓には無料の駐車場があり、あじさい坂や六角堂を見ることができる。

クネクネ道をバイクで走ると、やがて見晴らしの」いい場所に到着。あの上杉謙信がここから関東平野を眺めて、その大きさに驚いたといういわれがある「謙信平」だ。

茶屋が並び、景色を見ながら一服することもできる。

|

|

ただ、個人的には、その先にある「大平神社」の境内からの景色の方が良かった。

創建827年といわれる大平神社は、道沿いにある朱塗りの門から本堂まで石段を結構上るが、参拝用の道が本堂脇まであるので、そちらを利用するのもありかと思う。

|

|

大平山を下山後、そのまま佐野市に入る。

江戸〜昭和の建物が点在する旧宿場町で、「佐野厄除け大師」や「唐沢山」、「佐野らーめん」などの見どころ、食べどころが多い佐野市だが、以前に佐野市をツーリングしたこともあることから、今回は町中にある明治時代の溶鉱炉「キューポラ」の史跡が残る佐野鋳造所跡(鐵館)のみ立ち寄る。キューポラって、映画の題名のイメージが強いですが。溶鉱炉のことだったんですね。

その後、足利幕府を開いた足利氏発祥の地で、鑁阿寺や足利学校、足利織姫神社など、歴史的史跡がたくさんある足利市に。詳しくは足利市ツーリング記事をご参照ください。

足利氏の氏寺「鑁阿寺」の本堂は、なんと国宝!

また、足利といえば、あの「渡良瀬橋」の歌の舞台で、歌詞に出てくる渡良瀬橋はもちろん、今なお残る「床屋の角の公衆電話」や、焼失してしまったものの再建された八雲神社などが実在しているので、歌が好きな方は、是非、寄ってみてはいかがだろうか。

|

|

続いて、桐生市に立ち寄る。織物の町で。レンガ蔵が残り、レトロ感を味わえる街だ。

ノコギリ型の屋根が残る国文化財の旧金谷レース工場。現在はカフェテリアになっている。

|

|

織物の体感ができる織物参考館(左)や、かつて、味噌や醤油を醸造のために使われていた赤レンガの蔵が無料で見られる「有鄰館(右)などがある。

明治時代の洋館で国重要文化財の「桐生明治館」。

そして、伊勢崎市に。絹製品の産地として栄えた昭和レトロな懐かしい街で、大正4年に寄贈された県内最古の鉄筋コンクリートの建造物「旧時報鐘楼」は必見だ。

明治45年建築の木造の西洋建築物「いせさき明治館」。

上州名物「空っ風とかかあ天下」のかかあ像も街中にある。

最後に両毛線の終点(始点)の前橋に。お馴染み群馬県の県庁所在地ではあるが、詩の都として、抒情あふれる探訪が楽しめる街だ。

特に明治時代の迎賓館「臨江閣」は、是非とも立ち寄りたい場所だ。

|

|

日本一古い木馬がある「船橋るなぱーく」料金10円!(左) 世界遺産「田島弥平旧宅」。1863年建築の住宅兼蚕室だ。

■湯西川と那須(スズキGSX-S750)

東北自動車道の裏を走る、車が少ないマイナールートの良さ。

東北自動車道

東北自動車道を走り日光宇都宮道路に。

ちなみに、東北自動車道の佐野SA(下り)のグッズコーナーには、何故かバイクのフィギュアがずらっと並んで販売していた。これだけの商品を揃えているお店も普通にはないぐらい。買わなくても、見るだけでも立ち寄る価値あり。

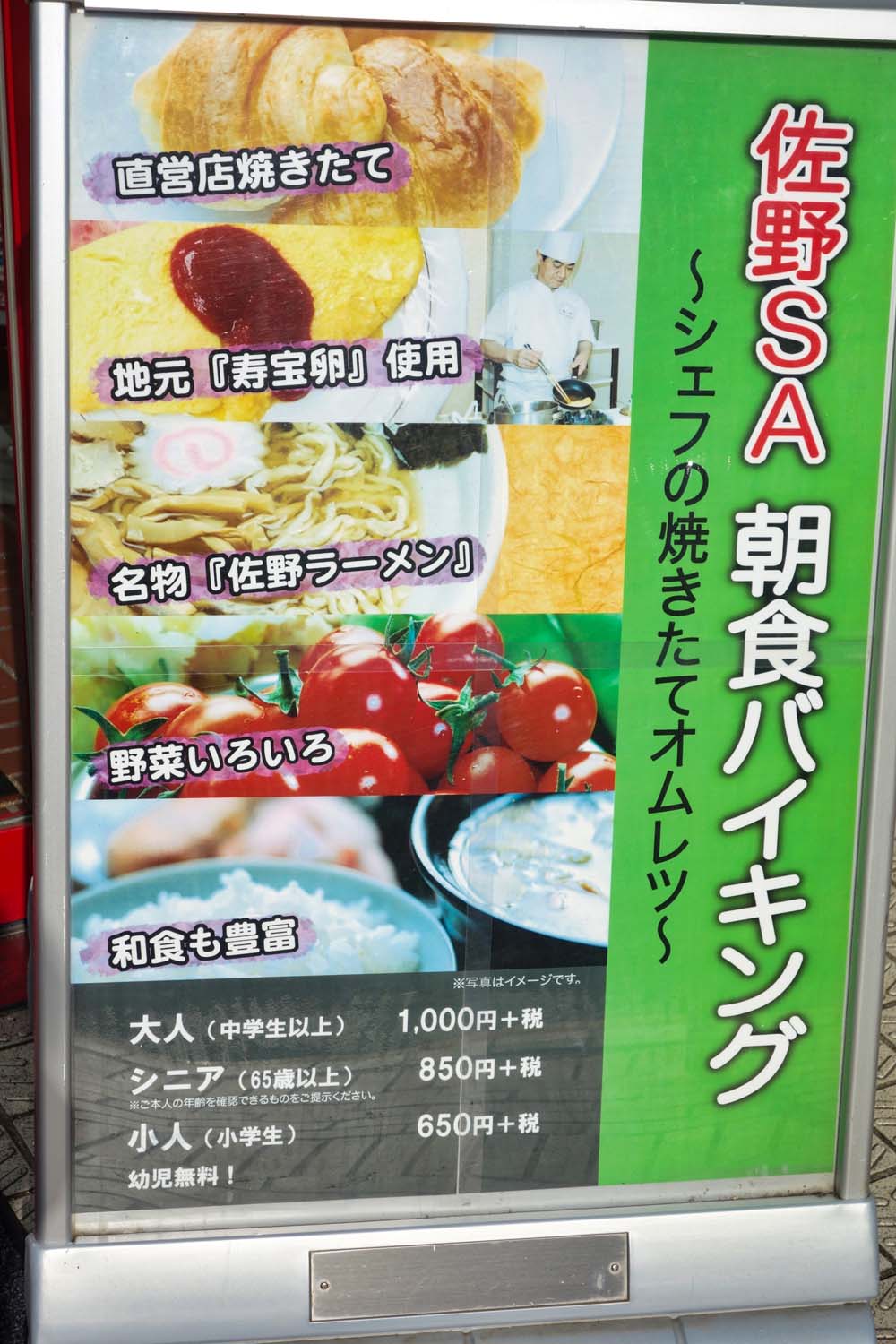

ちなみに同SAでは、佐野ラーメン(730円)はもちろん、レストランで朝7時〜10時に朝食バイキング(1080円)を行っているのでマスツーリングの待ち合わせ場所にもいいかもしれない。

さて、日光宇都宮道路の日光ICを降りて県道169号線に入り、道中の霧降の滝を見る。整備された遊歩道が続いているので観瀑台まで行きやすいが、滝自体は樹々に覆われていて分かりづらい。

霧降の滝

県道169号線、別名霧降高原道路は、路面コンディションのいい中速ワインディングで、今回乗ってきたスズキのGSX-S750との相性も良く、とても気持ちよく走れる。

県道169号線(霧降高原道路)

また、この県道169号線沿いは、道沿いに色々なオブジェクトが立っていて面白い。

道中には六方沢展望台や、霧降高原の散策出発地点となる駐車場からは天空回廊が伸びていて、展望台まで1,446段もの階段があるらしい。

六方沢展望台からの眺望

|

|

霧降高原の天空回廊

牧草地内の気持ちの良い道を走り、やがて大笹牧場に。

|

|

大規模な観光農場で、駐車場も広くて湯西川への休憩地点として、是非とも立ち寄りたいポイントだ。

そして、牧場といえば、やっぱり、あれ。

そう、ソフトクリーム(400円)と、何故か売っている燻製卵(150円)を朝飯替わりに食す。んー、なんかツーリング気分が高揚してくる。

県道169号線が突き当り、県道23号線を左折すると、右方の山のの岸壁に沿って水が落ちる唐滝が見える。大きくはないが、その風景美がなかなかいい。ちなみに県道23号線は新道ではなく、黒部ダムの堤体を走れる旧道の方がお勧めだ。

そして、湯西川に続く県道249号線に。全線舗装済で、細い道で木々に囲まれて見晴らしはないが、気持ちのよく走れる道だ。ただ、このあたりには(湯西川まで)ガソリンスタンドが無いので、ガソリンが日光でタンクに半分くらいだったら、入れてから来た方がいい。

やがて、平家落人の里と言われる湯西川に入る。

ちなみに途中に「平家狩人村」というシュールな施設がありましたが、残念ながら今は営業していないよう。

約800年前、源平合戦で敗れた平家の落人伝説が残る温泉町。湯西川沿いに旅館や平家集落が並び風情を醸し出しているが、落人伝説が残るような不便な場所にありながらも、温泉地として賑わっている感があり、秘境というほどの感じはない。ただ、今なお、目立たぬように鯉のぼりを揚げない、鶏を飼わない、などの独特の風習がある。ちなみに温泉は美肌の湯として全国1で1位になったこともある。

ゆぜん橋と平家集落

川沿いの公共浴場「薬師の湯」(200円)は風情があるも、少々狭くて湯は熱い。

|

|

立寄りおススメは、「平家の里」(510円)。

里内には昔の瓦葺き屋根の家が移築され、当時の生活を垣間見ることができる。

それから、「道の駅 湯西川 水の郷」。源泉かけ流しの温泉(500円)のほか、無料で浸かれる足湯もあり、食事処では郷土料理の「ばんだい餅」が食せる。売店では伝統グルメのサンショウウオの干物?が売っているし、なんと三河沢ダムのダムカードももらえる。

|

|

人気のばんだい餅のセット料理「水の郷Aセット(1,100円)」

平家落人民族資料館(500円)

再び県道249号線を走り湯西川湖沿いを走り、五十里湖で突き当たった後、左折。ちなみにこのあたりの湖の風景もきれいだ。

ちょっと北海道美瑛の青い池っぽい光景が湯西川湖で見られた。

しばらく走ると1本の柱に3つの国道の表記が。全国でも珍しい3本の国道の重複区間である。

会津鉄道とトレースしながらやや単調の道を走り、養鱒公園駅に。この辺りは、森の中を走る電車や、隣りのふるさと公園駅へと向かう道の途中に、線路との並走区間もあり、時間があれば風情ある会津鐡道の写真も撮るのも楽しい。

さて、養鱒公園駅前から観音沼森林公園へと向かう道に入ると、短いながらも白樺の中を走りととも気持ちがいい。

そして観音沼森林公園に。

まるで絵画のような風景が見られて、マイナーな場所ながら立ち寄りお勧めの場所である。

国道289号線に入り、ひたすら信号のない爽快路を走る。別名、甲子道路と呼ばれるこの道は、長いトンネルやプチワインディング、高い橋などを渡るいろいろなシチュエーションがある、走って楽しい道だ。

さて、那須の魅力のひとつといえば温泉。奥那須にある甲子温泉の大黒屋には、幅15mもある歴史ある混浴の大岩風呂があるが、日帰り入浴は15時までなので要注意。

そして、同じく奥那須にある北温泉に。

あの、ローマ人が主人公の温泉映画のロケ地にもなった温泉で、薄暗い館内には骨とう品が多く置かれていて、趣にあふれている。江戸・明治・昭和に建てられた3つの時代の建物が連なっていて、ほぼ迷宮状態。

同温泉は専用駐車場から5分ほど歩くが、それもまた乙な感じ。日帰り入浴700円。宿泊も可能だ(1泊2食付き:7,700円〜)。

|

|

1200年前に発見されたという天狗の湯や、プール並みの広さの大露天風呂もあり。外湯の相の湯もいい感じだ。

そして、那須に入り、同地の代表的な観光地の殺生河原に。

火山ガスが噴出している岩石群で。殺伐感が素晴らしい。しかも入場料無料で、無料駐車場からもすぐなのも素晴らしい。那須のシンボルといっても過言ではないかも。

|

|

科学的根拠をまだ知らない、昔の方々がこの景色を見てどう思ったことだろう。地獄の入口、とか。そんなことを夢想させる殺生石なる石もある。

さて、那須の魅力といえば、個人的にもう一つはB級スポット。今回、その両方を併せ持った老松温泉に。ネットで注目を浴びた日本一怖い温泉だが、まさに日本一怖い温泉にふさわしい崩壊っぷりに驚愕。

|

|

老松温泉 喜楽旅館〜ネットで話題の日本一怖い温泉。何が怖いってほぼ倒壊しかけている旅館?の中に入ること。腹をくくり戸を開けて奈落の底に降りて行くような気分で階段で下りると、崩壊している反対側の箇所は旅館、いや民宿っぽい感じの廊下があり、突き当りにきちんと男湯と女湯が別々にありました。男湯はゆるめながら、肌ざわりの良いしっとりとした白濁の湯。ただ、いつ壊れるかと、湯舟に浸かっていても気が気ではないが…。なお、入湯する際は、温泉の向かい宅の黒田さんに入湯料500円を払うように。

ちなみに、那須ICへと向かう途中に「黄金の神様」という、さながら、TDLのビッグサンダーマウンテンほどの(作られた)岩山?にどでかい黄金の神様像がある。まさにB級スポット。残念ながら、閉館していたので今回は入館できなかったが、外から見るだけでもその価値あり。是非、一興として立ち寄ってみてはいかがだろうか。

(C)Google

■那須塩原でお笑いトリップ(ヤマハMT-09)

B級スポットを訪ねてみよう!

日本全国に紅葉の名所はあるが、塩原もそのひとつだ。

なぜなら、もみじラインにもみじ谷など、他の季節の観光を無視してまでもつけられた”もみじ”惜しの場所が、ここそこにあるからだ。しかし、そんな塩原、及び隣接する那須は、紅葉の名所を回るだけではその真髄を知らずして帰るのと同じ。実は、同地はB級スポットの宝庫でもありつつ、同じ宝庫場所の伊豆と比べるとマニアック度も低く、B級初心者?でも入りやすい施設が多い。

都内より東北自動車道、日光宇都宮道路と乗り、今市ICで降りて国道121号線を北上。奥鬼怒に入り道路脇に見えるのが、鬼怒川秘宝館跡。

鬼怒川秘宝館跡〜時代の流れで残念ながらここも閉館。残る秘宝館は熱海を含めわずか。思い出作りに行くなら、今でしょ!

昔は各所にあった秘宝館だが、今の時代、その存在感も昭和レトロ的な感じにもなっている。残念ながら秘宝館目的に来ることもなくなり、地の利的に不便なここ鬼怒川秘宝館も閉館となってしまった。

屋外にはこのような艶っぽい像も残っていた。

そして、続いてはメジャースポットの龍王峡に。

今から2,200万年前に、鬼怒川によって浸食されて現在の景観になったといわれる龍王峡。紅葉時期には多くの観光客で賑わう景勝地だが、それ以外の時期にいっても素晴らしい景観が眺められる。

龍王峡〜国道121号線沿いにあり、無料の市営駐車場からもすぐなので、お勧めだ。

そして、いよいよ日塩もみじラインに入る。樹々に覆われて景観は望みづらいが、タイトではないいい具合のカーブが続き、また購買もないのでとても走りやすい道だ。紅葉時は絶景かとは思うが、たぶん渋滞は必至だろう。

日塩もみじライン〜45ものモミジ看板付きのカーブがあり、走りごたえがある。2輪410円

川治ダム見晴らし台より。

太閤おろしの滝〜豊臣秀吉が降りて見たといわれる滝。日塩もみじライン沿いで、無料駐車場からすぐ。

そして、そのまま奥塩原温泉郷に入る。

奥塩原温泉〜硫黄泉を中心としたにごり湯が特徴。風情あり。

各共同浴場は300円で入浴可。箱に料金を入れるため、つり銭はなしで。

硫黄の臭いに包まれつつ、そのまま道を降りて行くと塩原温泉に到着する。メジャーな温泉だけあって、名前を聞いたことがあるような知名度の高いホテルが並んでいる。

塩原温泉街の紅の吊橋近くにある無料で入れる足湯。

紅の吊橋〜紅葉の景勝地らしいが、当たり前だが通常時は普通の吊橋。

そのまま県道19号線から国道400号線に入ると、源三窟という洞窟の観光地がある。

駐車場から源三窟に向かって階段を登ると、このような標識が続く。施設主のこだわりか?

この源三窟は、源平合戦の後、源有綱が身を隠していた岩屋とされていて、有綱の家臣がといだ米のとぎ汁が流れ出して見つかってしまったという言い伝えがある。そんな由緒ある洞窟だが、洞窟内ではなぜか一休さんがとんちをきかせて洞内を案内してくれるなど、意外とB級っぽさがあり、そのギャップが面白い。

|

|

源三窟〜入館料:大人600円。意外と頭上が低い場所もあり、足元にも注意。でも、結構短い。

源有綱の隠れていた模様が、リアルな人形たちによって再現されている。

しかし、併設されている武具資料館の簡易に展示されている展示物は、かなり内容がすごいのでこれを見るだけでも価値はありかと思う。

そして、そのまま国道400号線を進むと、さすが紅葉の名所だけあって、幾つもの観光吊橋がある。

まずは、名所の天狗岩の近くにある七ツ岩吊橋。このあたりは川の中に大きな岩が点在していて、その迫力もみどころである。

七ツ岩吊橋

また国道を進むと、今度は回顧の吊橋がある。駐車場から少し歩き、途中で緩やかコースと急坂コースがあり、吊橋に着く。紅葉時は素晴らしい景観が望めるとのことだが、それ以外の時でも風情を感じられる吊橋だ。

|

|

その近くに、もみじ谷大吊橋という観光吊橋があり、ここでは食事処などがあるので休憩できる。

もみじ谷大吊橋

食事処では同地のB級グルメ、スープ入り焼きそばも食せる。

塩原のB級グルメらしい。お味は…。

そして、いよいよ東北自動車道の西那須野塩原ICちかくにあるB級スポット「ピラミッド元気温泉」に。

外見は異様だが、中に入ってみると意外と普通な温泉施設。ちょっと風変わりな彫像や、入ると風邪をひきそうなぬるい洞窟風呂や、サウナなどがあり、施設主のこだわりを感じるもいたって普通のお風呂。ツーリングの疲れを癒す立寄りポイントしてもお勧めだ。

ピラミッド元気温泉〜なんでピラミッド?とスタッフの方にお聞きしたら、「ピラミッドパワーが云々…(略)」らしい。入浴料:大人600円。宿泊も可能だ。

ちなみに、ツーリング的には、日塩もみじラインと塩原バレーラインを走れば、げっぷが出るほど紅葉を満喫できること請け合いである。

■渡良瀬遊水地&飛び地を巡る(スズキGSR250)

こ、ここは、北海道!?

|

|

釧路湿原!? ポピラ(?)並木も!?

|

|

コッタロ街道!? 憧れの道東か!?

いいえ、東京の日本橋から約90kmのところです。

北海道に行ってみたい…

と、考えているライダーの方、LCCとレンタルバイクを利用すれば、1泊、または2泊で約4万円くらいで北海道ツーリングを楽しめますよ。

しかし、休みも取れないし、そもそもそんなお金ないよ、という方々向けに、北海道っぽいツーリングが出来る場所があるんです。しかも東京の日本橋から約90kmのところに。高速を使って約1時間半、片道約2,000円。懐にも優しく、余裕の日帰り圏内です。

遠くに見える地平線。見渡す限りの草原。所々に点在する樹々。そんな景色が見れて、どこまでも続いていくかのような一本道を走れる場所があるんですよ。

なんと、栃木県に…。

と、実際には栃木県と群馬県、茨城県、埼玉県の4県に跨る渡良瀬遊水地です。

人工的な遊水地としては、日本一の面積を有します。治水のために84年もの歳月を費やして作られましたが、その歴史的背景は深く、廃村の跡地などもあり、訪ねる前に同遊水地について調べてから行くと、より造詣が深まるツーリングになること請け合いです。

第1調整池にある展望台からの景色は必見。開陽台?っぽいです。

ちなみに、遊水地はあくまでも洪水対策に設けられた場所のため、降雨直後などは道が水溜まりだらけで走行は危険ですし、川が氾濫したらこの場所は水没するように作られていますので、そのあたりのことを念頭に、好天時でも走行には注意が必要です。まあ、この地の全てが水没すると思いながらその中を走っていると、灌漑だけに感慨深いものを感じます。

|

|

基本、舗装路ですが、未舗装路もあるので要注意。

◇渡良瀬遊水地を走る

遊水地は、谷中池、第1調整池、第2調整池、第3調整池の4つのエリアで構成されています。残念ながら谷中池内を横断している道は車両進入禁止ですが、他の3つのエリアは中を走れます。ただし、”車両進入禁止”と”車両進入注意”の看板があり、もちろん前者は走行不可。後者の道を走るときも自己責任で、という説明文が書かれています。

|

|

個人的には、北エントランスから入って、展望台→谷中橋→第2排水門→第2調整池を横断する道(ダートあり)→堤防道→石川橋→東赤麻橋→西赤麻橋→北エントランスがお勧めのルートです。撮影映えする場所が多いため、撮影好きの方々が画像や撮影ポイントをHPにアップしていて、とても参考になります。

|

|

7km走って、8つの県境を跨ぐ

ちなみに、茨城県古河市の三国橋を渡り、国道354号線経由で県道9号線で渡良瀬遊水地沿いを走ると、なんと、7kmの間に8つもの県境を跨ぐことになります。所要時間にしても10分足らず。意外と交通量は多いのですが、お勧めの快走ルートです。

|

|

左:茨城県 古河市、右:埼玉県:加須市

|

|

左:栃木県 栃木市、右:群馬県:板倉市

|

|

↑むこうの県境の看板が見えます。なんと、最短のところは、県境と県境の間が60mしかない。

”飛び地”に秘められた謎

「飛び地」とは、同じ行政地域でありながらも飛び離れてある地域のことです。通常、県境や町境は、川なら真ん中、山なら尾根沿いにその境界線が引かれていることが多いのですが、都道府県や市町村単位で見てみると、江戸時代等の藩の名残りや平成の市町村の大合併などで出来た飛び地が各所にあります。特に和歌山県からなぜか飛び離れたところにある北山村は有名で、ちょっと大きめな日本地図を見れば分かるくらいの大きさです。

また、意外なところでは、鹿児島県の桜島が陸では繋がっていない対岸の鹿児島市であったり、三つの市町村で輪切りになっている関西空港や、半島の先だけが飛び地になっている北海道の野付半島、また、秘湯の栃木県の三斗温泉は那須塩原市の飛び地ですし、なんと、東京都稲城市の読売ジャイアンツの屋内練習場も飛び地に建っていて、ロッカールームは東京都稲城市、一部の窓は神奈川県川崎市というややこしさです。

ややこしいから周囲の市町村と合併しちゃえばいいのに、と無責任に思うのですが、歴史的背景や住民感情などがあって、なかなかうまくはいかないようです。

◇埼玉県と群馬県の仁義なき領地合戦

バイクより奥側が埼玉県本庄市の飛び地。本来は右の利根川の向う岸が埼玉県本庄市。なので、バイクの手前側とバイクが止まっている道の奥の方は群馬県の伊勢崎市になる。

利根川を挟んで群馬県側(太田市)にある埼玉県熊谷市の飛び地の妻沼小島地区。小中学校もある比較的大きな飛び地。太田市側への合併がなぜか否決された。

利根川を挟んで埼玉県側(深谷市)にある栃木県伊勢崎市の飛び地の境島村地区。分断された境島村を結ぶ無料の渡船あり。約200年もの歴史がある。

なんと利根川の対岸にある伊勢崎市の飛び地の中に、また深谷市の飛び地があるという、二重飛び地の深谷市の境島村地区。

|

|

利根川を挟んで群馬県側(伊勢崎市)にある埼玉県本庄市の飛び地の上仁手地区。元仁手村が利根川の氾濫により、対岸の下仁手と分断。地区内の掲示板は、もちろん本庄市の内容。地区内の諏訪神社に飛び地となった由来が掲示されている。

さて、今回行きましたのは、利根川流域の飛び地群。厳密には間の川で離れているだけなので、ある意味、広義的な飛び地にはなりますが、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県などの都県境にもなっている利根川は、全ての場所が単純に川の中枢部が県の境になっている訳ではなく、何故かアバウトにその境界線が引かれているところもあり、道も繋がっていない対岸に同じ県があるという場所が多々存在します。特に千葉県と茨城県との県境になっている水郷の香取市周辺や、埼玉県と群馬県の県境になっている埼玉県県北地域は、利根川の中心(県境)をペンでなぞっていたら寝不足だったのでいろいろなところがはみでちゃった、なんていうぐらいのレベルで飛び地が存在します。でもそれそれの地域にその歴史的背景や理由があって、それを辿ると、その土地柄が分かって楽しいです。

◇五霞町

ひとつの町全体が、利根川の対岸の埼玉県側にある茨城県の五霞町。ただし、茨城県側とは唯一、新利根川橋のみで繋がっていて、純然たる飛び地という訳ではないですが、かなり杞憂な場所です。

|

|

ローズポークまん〜ブランド豚のローズポークを使用した肉まん。ジューシーで美味しい。「道の駅ごか」にて。200円

◇神流川

対岸の群馬県側にある埼玉県の公園。

群馬県藤岡市と埼玉県神川町を分かつ、蛇行の神流川に対して、県境はほぼ直線で引かれているというアバウトさ。

◇飛び地いろいろ

・埼玉県新座市内の住宅地に、なぜか東京都練馬区の飛び地があります。しかも、その部分は民家数件のみ。行ってみましたが普通の住宅地。練馬区(東京都)の家の両隣が実は新座市(埼玉県)という不思議なゾーンでした。

・やはり、利根川流域にある茨城県取手市にも川向うの千葉県側に飛び地があります。そこには、以前は通学の足として使われていた渡船が、今なお活躍中です。

・市町村レベルになると飛び地が多いのは大阪と北海道。大阪は昔の権利関係などが入り交ざって細かい飛び地が多いですが、平成の合併が要因として多い北海道の飛び地の面積はかなり大きいです。

「ネタ探し」の旅

飛び地は、当たり前ですが、実は普通の場所でした。普通に人が住んでいますし、特に囲われた場所でもなく、ただ、行政が違う、ということだけの場所でした。しかし、その飛び地になった所以を知ると、歴史の綾の中を走っているみたいで、ちょっと不思議な感じがしますし、飛び地の近くには神社仏閣や歴史的な建造物も多く、意外と観光も楽しめるツーリングが出来ます。

下久保ダムに向かう国道462号線沿いにある道の駅上州おこし。何故か駐車場に隣接して昔の木造の校舎跡があるほか、石器時代の遺跡と住居跡が無料で見学できる。3D映画も上映。お勧めの立ち寄りスポットです。

|

|

下久保ダム〜1968年に神流川に建設された大型ダム。L字型の特徴的な形をしている。ダムの上の堤体をバイクで走れる。

|

|

ダム湖の神流湖はダム湖百選にも選ばれている。ちなみにダムの近くを走っていたら、なんと普通の道で勾配23度の旧坂がありました。

ダムの直下流にある三波石峡。

桜山公園〜珍しい冬桜が7000本もあり、11月上旬から12月上旬にかけて、なんと桜と紅葉のコラボレーションが見られほか、夜にはライトアップも行われる。収穫されたミカンやリンゴの販売もあり。駐車料金:100円

ツーリングの楽しみって”走る”ってことだと思う。ただ、目的(地)がないとルートが(走る道)が決まらない。そんな中、例えば”橋”とか”廃墟”とか、「ネタ」を目的にするツーリングは、目的(地)があくまで”走り”の補足的な意味合いでもあるバイクならではの、そして、機動力に長けるバイクだからこそ出来やすい、車の旅では出来づらい楽しみ方のひとつだと思う。

是非、自身の好きなネタを探しに、バイクで出かけられてみてはいかがだでしょうか。

旧武家屋敷(茨城県古河市)

群馬県一の大イチョウ(群馬県太田市)

|

|

左:世良田東照宮(群馬県太田市)、右:関宿城(千葉県野田市)〜北条氏康に、一国と同じと評されたほどの(場所に立つ)城。この城の裏手の公園は、隣県の茨城県の飛び地になる。

某テレビ番組で紹介されて一躍有名になった群馬県大泉町にある、ずらーっと並ぶ一時停止の標識群。その数なんと13本。それを含めて、たぶんこのエリアだけで一時停止の標識は数十本はあると思います。

■佐野・唐沢山(スズキGSR250)

軍神 上杉謙信が落とせなかった城

戦国最強の武将と言うと、だれを思い出すだろうか。

「覇王」織田信長か、はたまた「甲斐の虎」の武田信玄か。いや、やはり手取川の戦いで織田信長軍を破り、川中島の戦いで武田信玄と対峙した「軍神」上杉謙信の名を挙げる人も多いだろう。大きな戦いでは生涯無敗を誇る上杉謙信をもってしても、10度も攻城をして一度も落とせなかった城。そして、関東の雄たる北条軍を四度にも渡り撃墜したのが、佐野氏が籠城した唐沢山城である。

城主の佐野昌綱とその軍が粘り強かったのは言うまでもないが、この唐沢山城が、天険ながら各所に井戸があり水源に恵まれていたこと。そして、空堀の造成や多数の堀切などにより、外部からの侵入者を容易に近づけさせない山城ならではの強さを持っていたこと。そして、山の中に多くの兵を常駐させられる比較的平坦な場所が多くあったことなどが、その堅城要素として挙げられる。

|

|

|

|

唐沢山城跡〜城は本来、敵の進入を防ぐために作られたものなので、本丸や天守閣跡などまでぐるっと歩かされることが多いが、ここは駐車場から本丸跡まで比較的平坦で歩きやすく距離もさほど長くないので気軽に散策しやすい。駐車場が城跡に隣接しているのもうれしい。

今なお、関東の城では珍しい高石垣や、当時、物見やぐらがあった景色抜群の天狗岩。そして桝形虎口の城門跡など、上杉謙信と戦った戦国の当時を偲ばせてる場所が随所に現存しており、関東七名城の一つにも数えられる城である。

|

|

|

|

ついつい行きたくなる真ん中

北関東自動車道が出来てから至便となった佐野市北部。難攻不落だった唐沢山城の真下を突き抜けるように作られた唐沢山城跡トンネルを走ると、なんか時代の流れを感じてしまう。

さて、佐野田沼ICを降りて2kmほどのところにある「道の駅 どまんなか たぬま」。分かりやすくてインパクトのあるそのネーミングに、ついつい寄ってしまいたくなる場所だが、おすすめは無料の足湯(9:30〜)。全長が7mもあり、約30が入浴できる、北関東道沿線上で唯一の足湯施設だ。

|

|

道の駅 どまんなか たぬま」〜日本列島の東西南北の基準点を線で結び、その線が交わる中心点が旧田沼町にあることから名付けられた「どまんなか たぬま」。でも。何故か道の駅内にモニュメントとか中心点の碑とかあが無いんですよね。もったいない。

そして、道の駅からほど近い場所にある田中正造生家にも、是非立ち寄ってみたい。社会の授業でその名前を覚えた記憶のある人物だが、足尾銅山鉱毒事件においての氏の行動や、命を懸けての明治天皇への直訴などを、改めてこれを機に知り学ぶことによって、時代は変われどなにか感じ得るものがるように思える。

そこから北に向かって数キロ走ると、名水100選にも選ばれた出流水弁天池湧水を水源とする、水が澄んでいてきれいな出流原弁天池がある。

|

|

田中正造生家〜昨年は田中正造没後100年として、佐野市で顕彰事業が行われ、何故か「しょうぞうくん」なるキャラクターも作られた。ちなみに生家と道を挟んだ向かい側に氏の墓所もある。

|

|

出流原弁天池〜さすがは名水100選で作られた池だけあって、底まで透き通って見える。鯉も気持ちよさそうに泳いでいる。

◇磯山弁財天

|

|

|

|

出流原弁天池に隣接したところにある弁財天。社殿は釘を一本も使わずに造られた舞台造り。銭洗い弁天もあり、景観も素晴らしいお勧めの立ち寄りスポットだ。

“佐野”と言えば…

佐野と言えば、最近はアウトレットモールというイメージも強いが、やはり佐野ラーメンと佐野厄除け大師を思い出す。

佐野に行ったら、やはり佐野ラーメンを食べたい。しかし市内には二百数十軒!ものラーメン店があるため、何の前情報なしに行くと、迷ったり、定休日だったりすることがあるので、事前にどこに行くか調べておき、人気店であれば行列が出来ていることも考えて数軒リストアップしておく方が無難だ。また、ランチ後に午後休憩に入るお店も多いので、行く時間には注意が必要だ。

◇佐野らーめん

関東の有名なご当地ラーメン。竹を使って麺を打つ青竹打ちで平麺が特徴。あっさりとしながらもコクのある透き通ったスープのものが多い。

青竹手打ちラーメン日向屋(佐野市免鳥町548-7)〜まさに王道系の佐野ラーメン。深みのある醤油系のスープに歯ごたえのある平麺。並ぶのは必至。水休 11:00〜14:30 17:00〜20:30

森田屋総本店(佐野市堀米町70)〜創業51年の佐野の草分け的ラーメン店。濃いめの醤油スープに柔らかめの平麺。チャーシューが美味しい。

らーめん おぐら屋(佐野市出流原町993-1)〜出流原弁天池の近くにある人気店。あっさりしていながらコクのあるスープと平麺が美味。駐車場が大きく店内も広いので比較的入りやすい。餃子は普通。月休 11:00〜19:00

そのほか、お薦めの佐野グルメは、ご当地B級グルメといってもいいイモフライ。こちらは市内に二十数軒が点在しているが、行き当たりばったりで行くとなかなかお店に巡り合えないので、やはり事前に場所や定休日を調べておいた方が〇。できれば江原商店のような風情なところで食すると旅感が高まる。

◇イモフライ

ジャガイモに衣をつけて揚げたもので、串揚げみたいなものだが、タレが甘辛いのが特徴的。コロッケや他のフライ、焼きそばなどを併売しているお店も多い。

|

|

江原商店(佐野市高萩町561-1)〜イモフライの有名店。衣がモチモチで中のイモはホクホク。イモフライ1本70円。日祝休 10:00〜19:00

◇とちおとめ

実は、いちごの生産量日本一は栃木県。シーズンには至る所で「いちご狩り」ののぼりがあり、食べ放題が行われている。時期はGWぐらいまでだが、粒的にはお早めに。

|

|

田沼観光農園(佐野市小見町362)〜道の駅 どまんなか たぬまに隣接。30分食べ放題1,000円。持ち帰り用のパック販売も行っている。月休 9:30〜15:00

佐野厄除け大師は、関東三大大師のひとつに数えられ、九四四年創建の古刹である。自身の年が厄年ならばそんなに時間がかからないので、ツーリングついでに厄払いをしてもらうのもいい。帰路の安全度が確実に高まる、はずだ。

|

|

佐野厄除け大師〜駐車場が境内にあり、日本一の金の梵鐘が見れる。通常の厄除け祈願は三千円から。また、バイクを持ち込んでの車両と自身の厄払いも一万円で行ってくれる。予約不要。

SPRING HAS COME

取材時はまだ未開花であったが、三月下旬より市内の各所で花木が色付き始める。桜は市内の桜山公園が有名だが、バイクで行くなら満願寺の山門にある樹齢約三百年のしだれ桜もお薦め。また、三月下旬からゴールデンウィークにかけては菜の花が見ごろで、特に市の南部に位置する秋山川と渡良瀬川が合流する船津川町の土手では、約二キロにわたって一面の菜の花が咲くので、この時期に佐野に行くなら、是非立ち寄ってみたいポイントだ。

そのほか、四月下旬から五月下旬にかけてはツツジが見頃。城山公園や、前出の出流原弁天池周辺がお薦め。唐沢山城跡の石垣もツツジに囲まれるので、江戸時代に「関東八か国一」と称された眺望と合わせて見に行くのも乙である。

■足利・渡良瀬橋(スズキGSR250)

「渡良瀬橋」を口ずさみながら…♪

バイクで出掛けたくなるきっかけ、って何だろう?

暖かくなってきたから。テレビ番組で美味しそうな郷土料理を見たから。WEBで綺麗な景色を見たから。暇だから…と、いろいろな理由はあるが、その一つに「音楽」もあると思う。

音楽を聴いていいて、歌詞に出てきた桜を見に行きたくなった、とか、浪の音を聞いてふと海を眺めたくなった、とか。もしくは、ハードロックを聴いていたら、無性に高速を飛ばしたくなった、とか…。

今回訪ねたのは、栃木県の足利市。森高千里さんの歌に誘われて、ヘルメットの中で何回も歌を口ずさみながら、この歴史ある街をバイクで散策してみた。

「渡良瀬橋」歌詞内に出てくる公衆電話

「渡良瀬橋」は、1993年に森高千里さんの17枚目のシングルとして発表された曲で、足利市内には同曲の歌詞に出てくる場所が幾つか点在している。また、同市は史跡や名所が多くあり、バイクでぷらっと巡るのもとても楽しい街だ。

八雲神社〜足利市内には5つの八雲神社があるが、歌詞内ではどこの八雲神社かは特定されていない。しかし、森高さんが渡良瀬周橋辺を散策して詞を作ったことから、緑町の八雲神社が有力だ。ただ、同社は出火で社殿が焼失。新たな社殿が作られた。なお、動画サイトで森高さんんは、足利市大門通と足利市通5丁目の八雲神社にも参拝している。

歴史と由緒を併せ持つ街

室町幕府を開き、約240年にも渡り天下人として君臨した足利氏。足利市はその名の通り足利氏礎の地で、市の中心にあるばんな寺は、足利氏の氏寺であり、足利氏の館でもあった。

そんな歴史と由緒を併せ持つ足利市は、北関東道の足利ICが出来、首都圏はもとより北関東各所からのアクセスが格段を向上した。

まず、ICを降りたらほど近くにある樺崎八幡宮に寄ってみたい。色鮮やかなな本殿や鎌倉時代の石塔がある古刹が、このような所にポツンとあるのに驚かされる。

樺崎八幡宮〜1189年に創建。朱色の本殿が見事。市街地から離れていて趣あり。足利IC近く(P無料 拝観無料)

そして、数キロ西に走ったところにあるのが、「関東の高野山」と称される行道山浄因寺。途中、狭くて路面が悪く、樹々に囲まれて薄暗い道が続き、スポアーツバイクだとちょっと躊躇してしまいがちな道が続くが、アップで切れ角のあるハンドルと追従の良いサスペンションのおかげで、躊躇なく悪路にも入って行けるのもGSR250の良さだ。しかも、単なる扱いやすいバイクというだけではなく、高速を走るとその力強さを感じられるのが、このバイクの魅力の一つだ。まさに、日本の道路事情にマッチングした、思い立ったらぷらっと気兼ねなくツーリングに出掛けられるバイクだ。

|

|

|

|

浄因寺〜714年開創と伝えられる古刹。関東の高野山とも呼ばれ、参道の階段沿いには多くの石仏が並ぶ(P無料 拝観無料)

浄因寺への道〜どんどん細くなってきて心細くなってくるが、車が数十台も止められる無料の舗装駐車場に突き当たる。但し、場所によっては斜度があるので、バイクの駐車場所のは要注意を。

浄因寺から足利の市街地に向かう道中にある「昭和カフェ」は、休憩にオススメの喫茶店だ。古民家を改築し、店内には昭和モダンなアンティークが所々に置かれていて、コーヒーも美味しい。リラックスしたひと時を過ごせる。

昭和カフェ(足利市江川町字徳分546-1)〜昭和前期の古民家を改築。ゆっくりとした時間が流れる。コーヒー\500 12:30〜19:00 日曜定休 Pあり。

|

|

多くの名所、名刹が集まる市中心部は、太平記館の無料観光駐車場にバイクを停めて、散策するのが○。各種観光MAPは足利市観光協会のHPから事前にプリントアウトしておくと便利だ。

時間に余裕があれば、あしかがフラワーパークや、隣りの佐野市を見て回るのも楽しい。

国指定史跡 足利学校〜平安時代創建とも言われる中世の高等教育機関。目指せ!世界遺産(観光P無料 拝観400円)

|

|

ばんな寺〜真言宗大日派の本山で、足利氏の氏寺。武家の館の面影もあり、日本100名城にも選定されている。目指せ!世界遺産(観光P無料 拝観400円)

太平記館〜大河ドラマ「太平記」放映を記念して建築された。足利市内の観光情報はここでゲットしよう(観光P無料)

|

|

松村写真館〜映画「今日、恋をはじめます」「八日目の蝉」のロケ地。営業中。

利性院 閻魔堂への参拝道〜大きな閻魔様が見れる閻魔堂。くれぐれも嘘をつかぬよう…。

足利東映跡〜閻魔堂のそばにある映画館跡。現在は居酒屋などが入居している。風情あり。

はとや(足利市家富町2247)〜ばんな寺北門前。足利B級グルメ「ポテト入り焼きそば(\400)」うまい。12:00〜20:00 火・第3水曜定休 Pあり。

|

|