■小田原宿〜府中宿(トライアンフ スクランブラー1200XC)

小田原城を横目に小田原を後にして、箱根湯本から箱根旧街道に入りました。

道中の畑宿には、当時の一里塚が現存しています。

箱根の旧街道沿いにある江戸時代の面影を残す石畳。雨が降るとすねまで浸かる泥道だったため石畳が敷かれました。

今でもバイクで旧道(550cc未満のバイクは通行止)を走ると、急なヘアピンカーブに走るのが結構難儀するので、当時の旅人たちの苦労を想像するに難くないです。

※橿木坂〜箱根道最大の難所で、10階の階段を一気に登るほどの急坂です。

※甘酒茶屋〜江戸時代から400年も続く茅葺き屋根の茶屋です。

やがて、箱根宿に。同宿は、小田原〜三島間が長く、また箱根越えがきつかったため、後から作られた町ですが、ここには関所があり、特に入鉄砲と出女を厳しく取り締まったそうです。

10.箱根「湖水図」〜箱根公園より。箱根は、箱根越えの利便の為に後から作られた町とのことです(旅籠数:72軒)

.jpg)

※箱根関所

国道1号線の箱根峠を越え、打って変わって駿河湾の景観もいい爽快な道を一気に下ると、三嶋大社の門前町として栄える三島に入ります。

11.三嶋「朝霧」〜三嶋大社前。京側から来た際に箱根越えの前の宿として賑わいました(旅籠数:74軒)

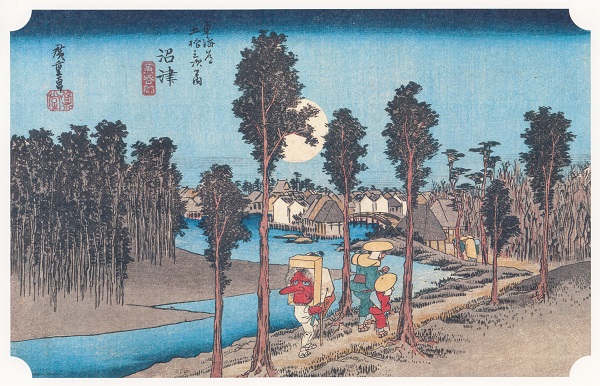

そして、沼津宿に。港オアシスでは気軽に地物の海産物が食せますし、そこから続く千本松原には六代松や首塚などの史跡もあるので休息にお勧めです。

12.沼津「黄昏図」〜狩野川沿い。ここから東海道は富士山を仰ぎつつ駿河湾沿いを進みます(旅籠数:55軒)

ここから東海道は駿河湾に平行して伸び、常に富士山を仰ぎ見ながら走ります。特に万葉集でも歌われた田子の浦(原宿)辺りからはその絶景が望めます。

13.「朝之富士」〜浮島ヶ原自然公園。同原からの富士は東海道随一の景観と言われました(旅数:25軒)

今や製紙工場の煙突が立ち並ぶ富士市(吉原宿)を過ぎ、

14.吉原「左富士」〜左富士碑。東海道ではここと茅ヶ崎の南湖左富士の左富士が有名(旅籠数:60軒)

旧家が点在する蒲原を過ぎると、由井に到着。

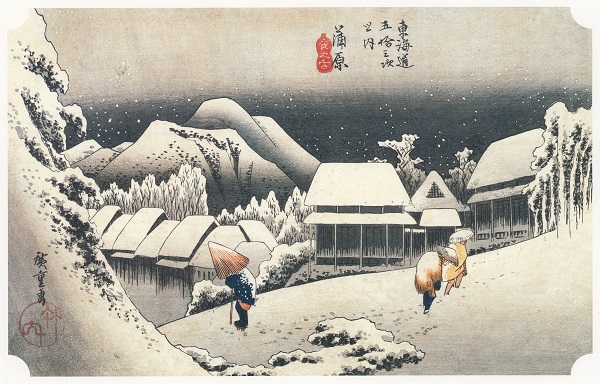

15.蒲原「夜之雪」〜同絵の記念碑地にて。弥次喜多さんが木賃宿で大騒ぎした宿場町です(旅籠数:42軒)

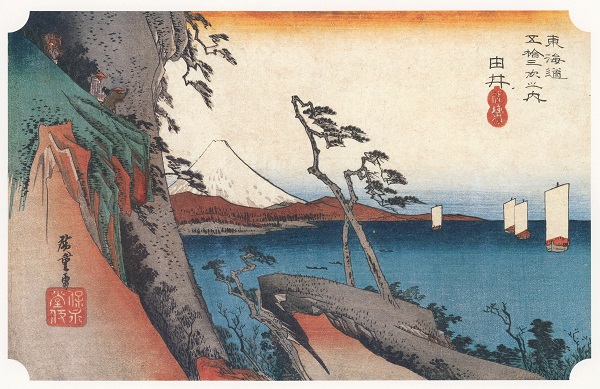

由比宿は宿場の出入り口の枡形(木戸)跡が分かりやすく残っていて、本陣公園や由井正雪の実家と言われる紺屋があり、今回の道中で一番当時の色が濃く残っている宿場町でした。

16.由井「薩?嶺」〜薩?峠駐車場より。峠への道は由井側からは急坂狭路なので要注意を(旅籠数:32軒)

狭路の薩?峠を越えて興津、そして江尻(清水)に。

17.興津「興津川」〜難所の薩?峠、興津川の渡河後の宿。境内を電車が走る清見寺も必見です(旅籠数:34軒)

18.江尻「三保遠望」〜絶景富士を望む日本平夢テラス。但し、浮世絵の景色は旧展望台からのようです(旅籠数:50軒)

さて、そのまま静岡市(府中)に入り、今回の東海道中の府中宿までの旅は終わりですが、実際に東海道を走り、お七さんやお菊さん、菊御前、そして故郷に帰りたいが為に箱根の関所破りをして処刑されたお玉さんなど、特に女性の悲話が強く印象に残りました。

何にせよ恵まれた時代に生きているんだなぁと思い、旅人たちを含め先人達に感謝を感じた旅でした。

19.府中「安倍川」〜現静岡市。市内に本陣などの史跡は無くほぼ碑のみ。十返舎一九の生家跡地があります(旅籠数:43軒)